体育教育专业

首都体育学院体育教育专业始建于1956年,是学校各专业的“母体专业”,2008年被教育部批准为“国家级特色专业”,2012年被教育部授予“十二五”国家级专业综合改革试点”单位,2013年被教育部命名为首批“体育教育专业综合改革试点”单位,2017年获批北京市属高校一流专业建设单位,2019年获批国家级一流专业建设单位。

本专业经过多年建设历程,在加强高等教育内涵建设和强化本科教育的背景下,我校体育教育专业在全国同类专业建设发展中具有比较优势,特别是通过近年来的努力,本专业特色鲜明,基本形成了“目标导向、强化师德、保障优先、课程统领、教改支撑、实践检验、分流分层、基础教育和高等教育联动发展的具有北京特色和国际水平的人才培养体系。

以师德建设为引领,打造一流师资队伍。本专业建立常态化的青年教师发展机制,体育教师核心教学技能培养团队获得“北京高校优秀本科育人团队”称号,建立市级学术创新团队1个,培育长城学者、教学名师、青年拔尖人才等近15人,教师队伍中硕士、博士的比例提升至91.2%,国际级裁判30人、国际级运动健将20人。

以专业建设为基础,打造一流教学体系。建设国内一流核心课程群,《身体运动功能训练》《体能训练理论与方法》《教练学》《田径》等在线开放课程在中国大学MOOC慕课平台上运行,累计10余万人次参与,线上互动交流达2万人次。国家线上一流本科课程《身体运动功能训练》课程在“学习强国”APP上累计播放次数达42.84万人次,并先后作为中国体育科学学会、中国排球协会、北京体能训练协会、福建省教育学院等单位作为指定的继续教育或培训的学习课程。《体能训练理论与方法》《田径》课程分别获评北京市“优质本科课程”,《排球运动战术基础》《跨栏跑》2项成果,分别获得“北京市优质教学课件奖”,《体操》《篮球》《排球》《学校体育学》《足球》等线上课程已完成预定建设目标。本专业教材《球类运动—篮球》《高职体育立体化教程》荣获全国优秀教材(高等教育类)二等奖,《大学体育与健康》和《高职体育与健康》教材获得人民邮电出版集团畅销教材奖。《身体运动功能训练》《身体运动功能诊断与训练》2部教材被全国21个省市50余所高等体育院校的体育教育专业和运动训练专业使用,还在全国多个省市运动队、体育健身俱乐部、中小学学校等领域得到广泛应用。

以提高教学质量为目标,不断完善教学保障。学校同北京市教工委、市教委开展了中央高校与市属高校共建工作,与国家体育总局和内蒙古自治区体育局等签署了科研服务合作协议,与哈尔滨体育学院和河北体育学院等进行合作,建立了冰雪教育培训基地,丰富了冰雪教师资源、冰雪课程资源和教学场地设备。制定体育教育专业教学环节的质量标准,出台《本科学生导师制实施管理细则》和《本科教育实习管理办法》等文件。完善教学组织,构建本专业人才培养质量监控和保障体系,强化院校两级督导,实施听看课制度,围绕教学管理、课堂教学、教学文件、学风与考风考纪等进行定期检查。

以实践教学为抓手,不断提升人才培养质量。每年举办“教学基本功大赛”、“运动技能比赛”、“教学创新创意大赛”,建立冰雪运动方向班,普及和推广冰雪运动课程,完善运动技能考核评级机制。

运动人体科学专业

首都体育学院开设的运动人体科学专业,前身是1990年设立的“体育保健康复专业”,是学校设立的第二个本科专业,也是全国各高校中第一批开设的“体育保健康复”类专业,1998年更名为“运动人体科学”专业,2013年专业培养方向确定为“健康管理”专业,2017年进一步凝练为“运动健康管理”专业。2005年被评为“北京市高校品牌专业”,2008年获“北京市特色专业建设单位”,2021年和2022年分别获批“北京市级一流本科专业建设点”和“国家级一流本科专业建设点”。

在长期的办学实践中,运动人体科学专业建设所选择的“运动健康管理”专业方向,不但契合国家政策和社会需求,更为当下在迷茫中徘徊的全国运动人体科学专业探索出一条新的发展方向。

持续深化专业综合改革,搭建人才培养实践平台。依托“北京市学生体质健康测试中心”,建成校内学生实训平台,主动对接专业对口行业和体育科研机构,在北医三院健康医学中心、阜外医院健康管理中心、李宁运动科学研究中心等设立专业实习基地,使学生在“中小学生体质测试”“国民体质监测”“社区居民健康管理”“政府养老服务”“赛事志愿服务”等项目中实践专业能力,并建成全校唯一的“国家级校外大学生教育实践基地”(北京老年医院)。

鼓励开展研究性学习,提升专业建设和人才培养水平。运动科学与健康学院教师中,获批“教育部青年长江学者”1人,北京市“高创计划”2人,北京市“长城学者”2人,百千万工程市级人选2人,北京市青年教学名师1人。学院为“中国康复医学会体育保健康复专业委员会”挂靠单位。组织本专业学生参加科研训练和创新创业实践,注重科研意识和科研能力的培养,鼓励早进课题、早进实验室、早进团队,指导进行“大学生创新创业训练计划项目”的申报、参加校内教师的研究课题,以科学研究带动高质量人才培养。2020-2022年,学院学生获得北京市及国家级“大学生创新创业训练计划项目”22项,各年级参与项目学生的覆盖率达到78%。

突显专业特色,保障育人实效。近3年运动人体科学专业录制视频课2门(《康复功能评定》、《常见疾病健康管理》)。《人体解剖学》获2020年北京优质教材课件奖,《康复治疗技术》,2021年获评“北京市高校优质课程”,《运动人体科学概论》获得2021年国家级规划教材,《流行病学》获得2021年北京教学案例库建设资助。

在国家“十四五”规划的实施和2035年远景目标中,“全面推进健康中国建设”“实施积极应对人口老龄化国家战略”构建“运动促进健康新模式”是重要战略布局,在“健康管理”中如何做到“科学运动”是重要内容,其对“运动健康管理”专业人才的需要为本专业的发展提供了广阔的天地。

武术与民族传统体育专业

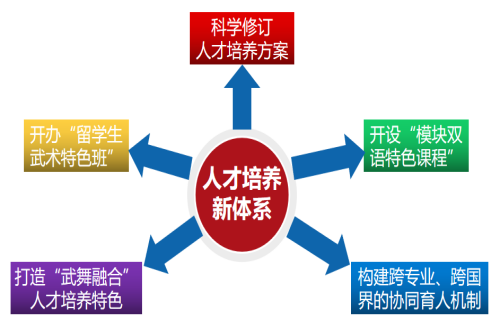

首都体育学院武术与民族传统体育专业建立于2000年,历经21年发展2009年建设成了北京市特色专业建设,2019年获批了北京市重点建设一流专业、获得首批“双万计划”国家级一流专业建设点。目前本专业设置了武术套路、散打、中国式摔跤三个专业方向。本专业紧密围绕国际化发展需要,秉持“交叉融合、创新机制,协同育人、特色培养”理念,按照“高水平特色型大学、本科教学审核评估、一流专业建设、新文科建设要求,培养“一精多会、一专多能”复合型武术国际化传播专门人才,充分发挥其示范引领作用。

创新教育教学理念,构建“中外融通”人才培养模式。专业先后获批了“双万计划”国家级一流专业;北京市重点建设一流专业。专业科研项目《新文科视域下武术国际化人才培养模式的改革与创新》获得北京高等教育“本科教学改革创新重点项目,《武术国际化人才培养育人团队》获得北京高校优秀本科育人团队。截至到2021年12月,本专业向海外推送国际传播人才,累计派出53人次前往10多个国家担任国家队教练。吸引海外留学生700多名,其中4人获得世界锦标赛冠军、1人获得青奥会亚军,3人担任国家队教练,1人担任国际武术联合会技术裁判委员会委员,为世界各国武术协会、孔子学院、华侨学校培养了200多名本土化武术教师。

紧扣专业培养目标,构建“交叉融合”课程体系。武术与民族传统体育专业“五融合、三融入”的人才培养模式多次参加联合国教科文组织、全球孔子学院大会、国际武道等大会做经验介绍,接待来访问单位50多次。开发课程与教材得到广泛应用,出版双语教材专著10余部,开发的线上双语课程(M00C)被10多个国家武术协会采用,获批北京市优质课2门。疫情期间,本专业录制的居家武术健身课程30多期,受众人数700多万,在中央电视台等海内外媒体报道100余次。

打破地域壁垒,构建了立体式、全方位协同育人实践平台。武术与民族传统体育专业在专业建设中获批首个国家汉办汉语国际推广武术培训与研究的基地、首批北京侨办华文教育基地、海峡两岸文化交流理事单位等。创编的大型《武动巅峰》舞台剧,在海外30多个国家,进行100多场演出,产生了强烈反响。建设的“全景中华武术体验馆”成为全国唯一的集教育、训练、体验、研究为一体的武术实践基地,有效推动了武术文化传承与传播。

创新办学合作机制,健全“协同育人”保障体系。本专业每年参与北京市武术运动协会组织得武术文化宣传推广与武术竞赛裁判实践200多人次,获批国家一级裁判员113人,国家二级裁判员98人。参与国家汉办、文化部、国务院侨办海外武术展演150多人次。

积极拓展引育渠道,优化师资队伍结构。现有专职教师33人,其中正高级职称9人,副高级职称9人,中级职称13人,拥有博士学位的教师有12人,运动健将16人,北京市青年人才和北京青年拔尖人才、北京市教学名师5人,北京市高水平创新团队1个,北京市本科优秀育人团队1个,课程思政教学名师团队3项。

保障教育教学质量,专业人才培养质量显著。学生参加国际级比赛14次、国家级比赛58次、北京市比赛20次,获得金牌120枚、银牌85枚、铜牌99枚,奖牌总数366枚,获得国家级运动健将称号13人,国家一级运动员称号17人,获批大学生创新创业项目完成32项,“双百行动计划”被北京市委教育工委评为学生组优秀团队项目。

【策划:党委宣传部 来源:运动科学与健康学院、教务处】